El Concierto Nº 2 para piano y orquesta op. 18 de Sergei Rachmaninov nació orgullosamente tardío (1901), posromántico y decadente, monumento sin par a la suntuosidad de la nostalgia, basado en el fatalismo y el pesimismo inherentes al autor, e impregando de apasionado color ruso. Perfectamente equilibrado en forma y fondo, aúna solidez arquitectónica y riqueza melódica ligada a su flexibilidad: todas las modulaciones son suaves y graduales, sin repentinos cambios a distantes tonalidades. Rachmaninov pensaba que la misión de la música era dar expresión tonal a los sentimientos, y así, languidez, olvido y belleza solemne se dan cita en la rica y cálida orquestación, predominando cuerdas y maderas, y permitiendo a los metales brillar sólo en los clímax.

Su estructura es una personalísima mezcla de la clásica concepción en tres movimientos y el poema sinfónico romántico de desarrollo continuo:

I Moderato: Aunque la obra proviene de un periodo de dudas personales, los acordes de apertura anclados al fa grave, que se expanden cromática y dinámicamente desde un pp a un poderoso ff, nos lanzan a un trágico paisaje de lacrimosos arpegios que acompañan al magullado tema en las cuerdas y clarinetes. Una anhelante sección de transición nos transporta al modo mayor con una llamarada de las trompas. Habiendo sido sumergido en las densas texturas orquestales, el piano regresa a la superficie, introduciendo un antagónico y rapsódico segundo tema. Florecientes melodías son acompañadas por borneantes arpegios en la tesitura grave, dando una sensación de libertad emocional. Las densas armonías cromáticas intensifican este humor antes de que varios solos en las maderas y las trompas dialoguen amorosamente con el piano. Sigue un dinámico desarrollo en cinco secciones aparentemente ileso del torbellino emocional anterior, conduciendo a la recapitulación de los temas y a una belicosa coda que cierra el movimiento.

II Adagio sostenuto: Escrito en forma de lied ABA, es un etéreo nocturno de elegancia sinuosa que parte de cuatro compases introductorios que modulan suavemente desde el do menor que cierra el moderato a la lejana clave de mi mayor. Una serie de arpegios al piano envuelven el canto que hace la flauta del quejumbroso y soñador tema antes de cederlo al clarinete, rodeado por un halo de cuerdas, y posteriormente al piano y otros solistas dialogantes. Cambios armónicos profundizan en una serie de violentas variaciones que ondulan libremente entre la orquesta y el piano, previas a una cadenza virtuosística que retorna hasta la serenidad inicial, esta vez en los violines.

III Allegro scherzando: Formalmente un rondó, comienza con una imprudente giga que nos devuelve a la tonalidad de do menor del inicio. La exposición del sencillo primer tema (alternando semitonos y una célula rítmica de una negra y dos corcheas) cede paso a una martilleante rapsodia de transición, con brillantes pasajes del solista y marciales metales y percusión. El rápido tempo amaina en el segundo tema: meditativo, melancólico, de aire oriental en sus acordes, desplegado por violas y oboe. El piano responde con dolorosas suspensiones armónicas y secuencias melódicas que se imponen. La arrebatada orquesta y las pirotecnias del piano conducen al restablecimiento escalonado de los temas, rampantes en su amorosa gloria, antes de la coda procure un cierre centelleante.

De supremo interés histórico–musical es la grabación que realizó el propio compositor en 1929. Extraordinario técnicamente, mezclando sobre la marcha gracia y gravedad, Rachmaninov procura una alternativa clara y enérgica a algunas lúgubres, letárgicas o sentimentales lecturas modernas. La modesta reticencia a exaltar el virtuosismo, la elegancia de su fraseo patricio, aristocráticamente ayuno de lirismo, conviven con un inexorable y demoníaco impulso rítmico e intensos detalles personales tales como el tañir de los fa graves (que plasma no con las blancas prescritas, sino con negras con puntillo seguidas de corcheas) que enlazan los acordes iniciales cual péndulo gigante; o el sentido uso del rubato en el segundo tema del moderato, haciéndolo respirar con encanto y misterio (ue. 4, cc. 9 y ss. –Rachmaninov articuló la partitura en unidades de ensayo–); o la ausencia de las sobreenfatizadas corcheas sincopadas que tan a menudo se escuchan; o el trino sobre doble nota en el clímax del adagio reducido a la mínima brevedad (ue. 25, c. 2); o la increíble aceleración previa al fugato (ue. 33, cc. 7 y ss.) en la mitad del trepidante finale. Leopold Stokowski procura a los mandos de la Philadelphia Orchestra un opulento y colorido acompañamiento que parece ruborizarse de su propia riqueza, y propone una interpretación emocionalmente austera, coordinada y coherente (a pesar de las fuertes diferencias interpretativas que surgieron en los ensayos entre director y autor), con una inercia compulsiva forjada en los rápidos tempi (hay quien sugiere que más que siguiendo las pautas metronómicas de la partitura, apresurándose para empotrar el concierto en sólo cuatro pizarras a 78 rpm). Stokowski remacha el acompañamiento orquestal, desfavorecido en la grabación, algo inclinado a la imprecisión y al desmayado portamento. La planitud orquestal y los ruidos de fondo acentúan el sentido de nostalgia gentil y la remembranza del tiempo pasado inherente a la música. De las ediciones consultadas (Naxos, RCA, Vista Vera y Dutton), la primera es incuestionablemente la más clara y equilibrada, dentro de los parámetros de sonido histórico. Y es que como observaba el propio Rachmaninov en 1931: “recent astonishing improvements in the gramophones themselves that has given us piano reproduction of a fidelity, a variety and depth of tone that could hardly be bettered”. Amén.

Menos severo y más apasionado fue su amigo y compatriota en el exilio Benno Moiseiwitsch: Imaginativo y supremo colorista, pone el énfasis en la belleza tímbrica de su legato aterciopelado, con el equilibrio entre manos cuidadosamente organizado, antes leggiero que di forza, escuchando y emulando el fraseo grave y profundo de la orquesta con la flexibilidad de su articulación y su cualidad narrativa. Ya en los dramáticos acordes iniciales evoca timbres diferenciados (arpegiando quizá debido al pequeño tamaño de sus manos; las gigantescas de Rachmaninov le permitían tocar cómodamente decimoterceras). Los veloces tresillos de octavas staccato en la mano derecha en la sección tercera del desarrollo (ue. 8, cc. 25 y ss.) poseen todo el lujo demodé del Orient Express, tal como el breve embellecimiento en la conclusión de la coda. El perlado sonido y la sensibilidad al cambio armónico de Moiseiwitsch se adaptan a la sutilidad del adagio, a tempo ligero y deliberadamente bajo en azúcar, con las figuras arpegiadas cálidas y dúctiles. Con táctica seductora, el solista abre suavemente el finale, aunque las discrepancias de ritmo con la orquesta en el fugato rechinan aunque “repitieron la toma seis veces, con todo el mundo fumando, con los bajistas dedicados a sus pipas y complacidos con sus sombreros hongos” como rememora un testigo de la grabación (APR, 1937). Walter Goehr dirige la London Philharmonic Orchestra que exhibe una evidente falta de refinamiento e incluso de afinación, con los jugosos bajos recogidos de manera admirable. Si incluso Rachmaninov pensaba que Moiseiwitsch tocaba este concierto mejor que él mismo, ¿quiénes somos nosotros para discutirlo?

En su aromática espontaneidad, el tocar candente de Walter Gieseking arriesga (y genera) algunas notas falsas, emborronamientos y añadidos como la breve cadenza que conduce al clímax en el finale extendida a un glissando en la tesitura aguda del teclado (ue. 39, c. 37). Pero si este documento impacta de manera visceral se debe al magnético acompañamiento logrado por Willem Mengelberg (y su laboreada Concertgebouworkest), adecuando dinámicas, fraseos y tempi a su épica liberalidad. Aplica sombreados colores en los momentos más tranquilos, como el segundo tema del primer movimiento (u.e. 4, c. 9), es volcánico en la secciones 4 y 5 del desarrollo (u.e. 9, cc. 1 y 9), y hace brillar la pátina del metal en la recapitulación del segundo tema (u.e. 13, c. 1). Delicado el acompañamiento en el adagio y vibrante el finale, sabiamente frenado en las líricas entradas del segundo tema. La árida grabación procede de un concierto en vivo (Andante, 1940), con los característicos golpes de batuta del director entre movimientos para evitar que el público se disperse, con apreciable ruido de superficie, escasa dinámica, y un piano que proyecta su sombra sobre la orquesta oculta tras la neblina del páramo holandés.

Cyril Smith ofrece otra interpretación de alto voltaje, impredecible en su discurrir: tras un veloz moderato (aunque cálidamente cantabile en las secciones quietas), el manejo de la agógica resulta espléndido al comienzo del adagio, para acelerar brutalmente llegando al exabrupto del scherzando; después se abre paso una cariñosa y cantarina consolación, no un simple da capo, en la recapitulación. En el último movimiento articula la tensión por medio del vigoroso ataque y las rápidas secciones puente. Susurros y gentilezas en el aterrazado fraseo llenan los momentos líricos del segundo tema (ue. 31, cc. 1 y ss). Conmovedor el impulsivo abrazo final entre piano y orquesta, la Liverpool Philharmonic conducida por Malcolm Sargent, que acompaña suavemente, amplia y redonda (a pesar de los estridentes metales en la recapitulación del finale). Milagrosa restauración sonora (que sólo traicionan pequeñas saturaciones en los clímax) con claridad y profundidad espacial, y magníficos detalles tales como los pizzicati y los pasajes de cuerdas graves en el comienzo del finale (History, 1947).

El icónico Sviatoslav Richter destella con esplendor bizantino en su avasalladora expresividad y en su convincente imposición de los tempi, desbordantes de imaginación: hipnótico en su mantenimiento de algunas secciones (mucho más lentas que las del propio compositor –el soberano control en los compases de apertura, con los fa grave tañidos con asombroso poderío; la fantasía agresiva e intrincada del desarrollo; el sostenido y gentil legato en el adagio; las dos transiciones meno mosso en el finale son extraordinariamente calmadas–), siendo en otras (el tremendo scherzando al comienzo y el fugato del brillante finale) muy rápido, aunque preservando siempre las líneas maestras. La escultural articulación permite la audición de –la delicada decoración de– cada nota, la idiosincrática panoplia de colores, la personal interpretación de las marcas de dinámica. Un pianismo que enfatiza la verticalidad de la música y su sólida estructura armónica (y de ese modo también la progresión aterrazada de los motivos): su arquitectura global integra los románticos temas en el tapiz del concierto, proponiendo una visión mística e intensa de la obra, pero nunca sentimental o excitante, cual canto llano de la Iglesia Ortodoxa: por ejemplo, en el movimiento final, en el citado pasaje puente entre el lírico tema segundo y la recapitulación de la marcha (u.e. 32, c. 1), o en la devota afirmación de fe que supone la progresión escalonada del tema principal del adagio. La rusticidad de la Warsaw Philharmonic Orchestra clama en el finale, donde Stanislaw Wislocki no consigue que la marea orquestal siga la exuberancia del piano. Suculenta toma sonora con apropiado equilibrio solista–orquesta (DG, 1959). I-rre-sis-ti-ble.

Los dos documentos siguientes, flamantes en sus nuevas ediciones en SACD, son los rivales clásicos de la edad dorada de la discografía norteamericana, más convencionalmente románticos que Richter, pero sin su fortaleza mitológica: Discípulo de Horowitz durante diez años, Byron Janis recoge su mezcla de poesía colorística y virtuosismo arrollador: Inesperados acordes expansivos, flexibilidad rítmica, expresivas dudas y retenciones que hacen sonar la música con frescura, claridad de digitación, alerta a la marcaciones dinámicas (quizá subrayando en demasía los crescendi y diminuendi). Antal Dorati plantea una visión levemente distanciada, intelectual, seca y ligera en la Minneapolis Symphony Orchestra, cuyos rápidos tempi cercan al solista de manera maníaca y amparan la precisión compenetrada en el tête–à–tête en el finale. La grabación original (1960) se realizó con la técnica patentada de Mercury “the living presence”, consistente en tres únicos micrófonos, por lo que la edición en SACD restaura el canal central (difuminado en la versión CD) y ofrece una imagen orquestal holográfica, coherentemente amplia y espaciosa, con vientos aireados, cuerdas sedosas y platillos que no distorsionan. La tímbrica esmaltada y el equilibrio entre piano y orquesta gambetean naturales.

La victoria de Van Cliburn en el Concurso Tchaikovsky celebrado en Moscú en pleno apogeo de la guerra fría (1958, con Shostakovich, Richter y Gilels en el jurado) gestó sensación internacional: El héroe tejano, de extraordinaria nitidez en la pulsación, es mucho más reflexivo y reservado que su rival de la Mercury. Mas la lectura es sobre todo recomendable por el magisterio de la batuta: No osaremos tildar a Fritz Reiner de sensiblero, pero en esta grabación con la aterciopelada Chicago Symphony Orchestra se muestra mucho más asociativo que en la versión con Rubinstein, y sus característicos precisión y vigor rítmicos fluyen con brillantez, rigor y equilibrio orquestal. Sorprendentemente, en el adagio Reiner permite a cuerdas y clarinetes tocar fuera de tempo, si bien el retórico fraseo del solista ayuda a este cierto abandono romántico: Cliburn acusa cierta languidez en los episodios más reposados de los movimientos externos (melancólico crescendo que conduce al desarrollo, u.e 6, cc. 27-28 del moderato), pero desenvuelve plácidamente las melodías de una manera vocal, enfatizando las líneas internas (como en el comienzo del finale). La imagen “the living stereo” (RCA, 1962) tiende continuamente a enfocar el instrumento que porta la melodía en cada momento, pero ofrece buena profundidad de planos orquestales (con alguna distorsión en las cuerdas a la derecha) con un sólido piano (algo metálico el agudo y débil en el registro grave) colocado al centro y cuya cercanía hace inaudibles fragmentos del acompañamiento (incluso marcados mf).

Earl Wild era poseedor de una técnica que pugna despreocupadamente con la del compositor (y así despliega tintineantes los fa grave del comienzo como el propio Rachmaninov), aunque acusa cierta falta de sinceridad en los temas líricos y despreocupación por las dinámicas piano. En el primer movimiento su ligereza de pulsación (los tempi a pesar de su rapidez nunca parecen excesivos) no logra dar suficiente peso dramático a los acordes en la sección recapitulatoria anterior a la virtuosa conclusión, de habilísima articulación. Sin embargo en el adagio fluye expresivo sin sucumbir a la tentación de dilatarse empalagosamente en la melodía (aunque la excesiva relajación del clarinete se acerca peligrosamente). En el finale el ímpetu rítmico resplandece sin perder la claridad de digitación, ofreciendo el apropiado poderío a la repetición del tema de apertura (u.e. 32, cc. 21 y ss.), y un fugato chispeante. Las cálidas cuerdas de la Royal Philharmonic Orchestra (cuatro años después la muerte de su guía espiritual Thomas Beecham era todavía un fabuloso instrumento) suponen un pilar del registro, con la enfermiza atención al detalle del incisivo Jascha Horenstein (fraseo de la melodía en el cello en la u.e. 2, o los compases modulantes al inicio del adagio), un director habitualmente asociado al mundo sinfónico tardo-germano, y que sin embargo interpretó en varias ocasiones el concierto con Rachmaninov como solista, y que aquí se contiene emocionalmente, sin complicidad a pesar del grandioso legato, prosaico incluso en los castos rubati. La extraordinaria edición de Chandos mejora el ya espléndido sonido de origen (1965), cálido y dinámico, equilibrándolo con la idónea presencia en graves.

La siguiente propuesta descansa sobre la London Symphony Orchestra dirigida por Andre Previn, dócil ante las serenas demandas de un Vladimir Ashkenazy que se decanta por la delicadeza antes que por la autoridad, suavizando y ralentizando una lectura templada por el lirismo y la meditación: la gentileza de las marcaciones dinámicas se sigue de manera inusual, la iluminación de detalles se hace casi impertinente en su precisión (por ejemplo en el un poco piú mosso que señala la primera transición, ue. 3, c. 9), aunque rubato y vuelo de la línea melódica siempre suenen naturales. En la sugerente apertura los acordes arpegiados contrastan con el fa grave repetido como siniestros aldabonazos en el sombrío tempo elegido, pero el posterior abuso del pedal (u.e. 2, cc. 9 y ss.) emborrona la línea. Destacar la espontaneidad obtenida en el primer movimiento, con abundante manejo de la agógica, la manera mágica en que persiste en los compases anteriores a la segunda transición, así como las satinadas tonalidades de la segunda sección del desarrollo (u.e. 8, cc. 1 y ss.). El adagio no desvela la interioridad del intérprete pero nos da otro ejemplo del manejo del tempo: la aceleración en la sección primera del desarrollo (u.e. 19, cc. 9-16) enfatiza el carácter onírico del pasaje. En la breve cadenza suenan magistrales los arpegios desvaneciéndose hacia los trinos, así como los dramáticos acordes en la mano derecha en la coda y el extremo cuidado en la articulación de los arpegios conclusivos. Simplicidad en el segundo tema del finale, llevado muy tranquilo y soñador. Los clímax son más efectivos por la manera en que el pianista pausa la ejecución, aunque desde la recapitulación del tema de cierre y en toda la coda quizá falte algo de impulso nervioso. La LSO (igualmente idiomática, pero mucho más refinada que la Moscow Philharmonic de la anterior versión de Ashkenazy) anega la grabación en los pasajes forte, aunque goza de excelente claridad en sus texturas (staccati en maderas en el finale, por ejemplo). La estupenda tímbrica del piano redondea el registro (Decca, 1971).

Una imaginativa alternativa es ofrecida por Tomás Vásáry, acaramelado en su fantasía pero siempre con naturalidad, sin amaneramientos excesivos en su articulación cristalina. La London Symphony Orchestra entrega otro vibrante y colorido acompañamiento, con el inspirado y extremadamente expresivo Yuri Ahronovitch al podium, delirante y lánguido, estirando poéticamente tempi y frases (por ejemplo el ritardando en la recapitulación del primer tema en el moderato, u.e. 10, cc. 21-24) de manera que las posteriores entradas del piano parezcan relativa y bellamente simples. Reposado adagio donde la pulsación mozartiana se envuelve en opulento celofán orquestal, con los vientos sentimentales. Notables amplitud y profundidad, correcto equilibrio orquestal, y algo quebradizo el timbre del piano (DG, 1975).

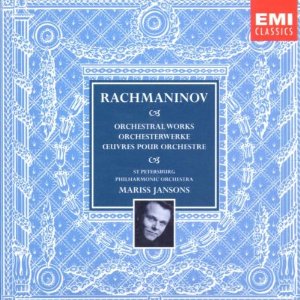

Mikhail Rudy contrasta la exuberancia emocional de la música con la tranquila parquedad de su interpretación, donde se insinúa sutilmente más que se muestra de forma abierta. Elegante y refinado, sensible y suntuoso, con una inacabable gama de gradaciones y tonalidades tímbricas que tiene su mejor exponente en la inusual apertura: en lugar del habitual crescendo sonoro, el pianista modula cuidadosamente las voces internas (como si se tañesen varias campanas) a través de la progresión de acordes, creando tensión armónica a la vez que vaporosamente varía la paleta cromática. La legendaria St. Petersburg Philharmonic Orchestra se erige como la coprotagonista, restringidamente austera en el concepto y la sonoridad que propone Mariss Jansons, donde las transiciones son enlazadas orgánicamente. Grabación de gran presencia y brillantez analítica, donde todas las líneas orquestales son diáfanamente audibles (EMI, 1990).

Krystian Zimerman hace de cada disco un acontecimiento ante su necesidad de largos periodos de estudio (este concierto ya estaba incluido en su contrato desde 1976) y un escrupuloso análisis previo de la partitura, donde cada frase ha alcanzado su propósito y su significado, y cada detalle ha sido considerado e integrado en el concepto. En el libreto habla de su examen del manuscrito del concierto en el que, al parecer, ha encontrado marcas de lápiz con exhortaciones expresivas: así, la imponente lentitud en la apertura contrasta con el rápido detallismo en la presentación del primer tema, ligero y schubertiano en su pulsación. El muy lento adagio se despereza con intimidad melancólica y control dinámico, arriesgando la parálisis y la falta de cohesión en su manera intervencionista e introspectiva de frasear en las secciones lentas. Aparente abandono en el finale (cuyo vivaz tempo enmascara algunos perfiles) con respirados cambios de fraseo, articulación y textura para diferenciar los temas. Desafortunadamente el solista impone su presencia (cálida y transparente) en la grabación a expensas de la orquesta (una Boston Symphony orientada con sensibilidad por Seiji Ozawa), distante y borrosa, contraviniendo el sentido del concierto (DG, 2000).

Stephen Hough aduce una vigorizante lectura que rescata los aspectos superficiales del registro del compositor (tempi fluidos y ardientes, improvisado rubati por doquier, laxas dudas y efectistas pausas, etc.), no sólo en el lenguaje pianístico sino en el estilo historicista de la interpretación orquestal (gentiles deslizamientos en la sección de cuerdas, aire improvisatorio en solistas de viento, etc). La ligereza de tempi (y las otras marcas de expresión y dinámica) que prescribe la ejecución estricta de la partitura lima el dramatismo poético (alguien dirá que imposibilitan la necesaria respiración entre frases) pero resalta la estructura de la obra. Ya los impávidos acordes iniciales (al campanilleante uso de Rachmaninov) y el tema de apertura siguen religiosamente el tempo del resto del movimiento en vez de recrearse líricamente en la variación rítmica (y posiblemente fragmentar así el discurso). Dicha audaz flexibilidad (persistencia en el comienzo de las frases, suspenses armónicos, textura pianística, líneas internas) es coherente con el entramado general pero puede ser percibida como errática, sin tensión ni profundidad. Resaltar el timbre marcial de los metales en la transición previa a la recapitulación (u.e. 10, cc. 1-8). Deslumbrantes efectos coloristas y burbujeante entrelazado de motivos en el adagio. Las mórbidas cuerdas de la Dallas Symphony Orchestra regidas por Andrew Litton escoltan con esmero al solista y acentúan la orientación sinfónica de la obra como en el fraseo del tema oriental en el movimiento conclusivo. Suave grabación procedente de conciertos en vivo con perspectiva un poco distante, amplia dinámica y tamaño realístico del sonido del piano (Hyperion, 2004).

No existe ninguna duda hacia la meticulosidad y las inatacables facultades técnicas del poster boy (el libreto no tiene desperdicio) Lang Lang: Anunciando su fórmula protagonista desde los lentísimos e irregulares acordes iniciales, el fraseo deriva fluctuante, haciendo caso omiso a su papel de mero acompañamiento en muchas fases del concierto, y a menudo el discurso suena episódico y distendido en sus serpenteantes meandros, sin una visión estructurada o con sentido de continuidad. El intervalo dinámico es amplísimo, pero exagerado en su nomadismo: en el adagio a ratos la delicadez roza lo somnoliento, y por otro lado, al sobrepasar cierta velocidad a la que el martillo golpea la cuerda no se consigue una mayor sonoridad sino un degradamiento del timbre. El acompañamiento que Valery Gergiev logra de la Orchestra of the Mariinsky Theatre posee un detallismo asombroso, destacando en el adagio el respirado fraseo en los compases de apertura o la dulzura de las cuerdas en la recuperación del tema principal; por su parte, el fugato se acomete con la necesaria y absoluta seguridad rítmica por todas las partes. Grabación hostil al sentido concertante de la obra, escorada en favor del piano (el ripieno queda huérfano y suena desvalido en la recapitulación del moderato), con una toma sonora tan cercana que permite escuchar las quejas del instrumento (uñas en canal izquierdo en las codas de los movimientos extremos) ante las acometidas torturadoras de este moderno, sobreactuado, pero entretenido Fu Manchú (DG, en busca del ingente mercado asiático, 2004).