Parece sencillo explicar el gigantesco impacto de la Séptima Sinfonía (1883) de Anton Bruckner: La relativa simplicidad de su articulación formal, asimilable incluso a los no creyentes a pesar de su escala cósmica; la austera construcción temática y episódica contrastando con la radiante plenitud tímbrica y armónica (cada movimiento es explorado exhaustiva y sistemáticamente en este sentido modulante y colorista); la concepción mística de la obra como expresión de fe ante la sociedad secularizante, reflejando en su lógica inherente el evento metafísico.

De manera inusual por el nivel de autocrítica del compositor, la sinfonía es textualmente poco problemática: La partitura publicada en 1885 se mantiene incólume salvo para los puristas (Haas mediante) que se resienten del lohengriniano golpe de platillos en la culminación del adagio (edición Nowak de 1956).

Hacia 1928 el rango de captura utilizando el nuevo sistema eléctrico era de 50-8.000 Hz, suficiente para registrar todos los sonidos fundamentales y la mayoría de armónicos en la orquesta. La primera grabación completa de una sinfonía bruckneriana en este pionero sistema se debe a Jascha Horenstein: A sus 30 años era ya un maestro en la tensa erección de una estructura arquitectónica sobre la obra completa y en cada uno de sus movimientos, ajustándose unos a otros de manera fluida (59 minutos) y relajada, sobriamente dramática a pesar de la discreta estabilidad de los tempi, usando poco rubato y siempre gradual. En el lírico primer movimiento expone wagnerianos meandros en las meditativas transiciones. El amplio adagio es una intensa plegaria de largas oraciones, destacando la gloriosa capacidad para cantar el segundo tema. En el scherzo el tempo es frenético con la consiguiente pérdida de profundidad, si bien el trío se serena, bucólico y perezoso: Durante mucho tiempo se hizo mención al problema de grabar largas obras en fragmentos de 4-5 minutos (la capacidad técnica de las pizarras a 78 rpm) y que pudo impulsar al maestro a empujar el ritmo para encajar el scherzo en sólo dos discos. Sea esto así, o sea un triste bulo, Horenstein logra un movimiento encendido y enérgico. En el finale la digna marcha marcial roza lo impertinente. La Berliner Philharmoniker despliega la riqueza de sonido emblemática que le proporcionaba su director principal en la época, un tal Furtwängler, y una calidez y elocuencia en las cuerdas (de tripa sin duda en su mayoría) que Bruckner habría reconocido como propias. El sonido adolece de limitaciones en la extensión tímbrica en agudos y en el rango dinámico, pero sorprende el fabuloso detalle de las texturas (escúchese la clausura del adagio con los acordes de graves latiendo bajo la diafaneidad de flautas y violines, cc. 195 y ss.) en la edición de Pristine Classical. El Místico expresionista.

El carácter de Hans Knappertsbusch radicaba en su fidelidad a la tradición y podría mostrarnos el estilo flexible que Wagner preconizó en sus escritos: “Los límites de lo posible solamente se determinan por las leyes de la belleza”. Kna solía dirigir su Bruckner con partituras acortadas, reorquestadas y dudosamente anotadas. En la Séptima se inclina por la edición Nowak con tempi adicionales libremente creados por Nikisch, que sin embargo, no parece seguir de ninguna manera: la intuición gobierna la nave milagrosamente, el acto sonoro palpita en cada latido, peligrosamente vivo y terrenal, hiperromántico y emotivo, en un solo aliento, cual melodía infinita tristanesca. Interpretación de grandes contrastes, tanto rítmicos como dinámicos, con dramática frescura, y dilatadísimos, cuasi infinitos crescendi de avasalladoras texturas. Un Bruckner oscuro de carácter, aprensivo, estremecido, lleno de presentimientos: Espacioso al principio, el allegro se jacta en los ritmos, con un segundo tema vulnerable y permeado de vacilaciones. Enfatizando el carácter de lied del segundo sujeto del adagio, Knappertsbusch moldea deliciosos portamenti (cc. 172 y ss.), forja teatral el golpe de platillos y medita la coda, lejos de la confesión terminal de otras lecturas. Un descarado trío toma el sol en plena naturaleza dentro de un scherzo urbano y urgente, acentuado fuertemente en cada primer pulso de compás, que soporta junto a un finale (que intenta revivir el espíritu haydiniano aunando humor y solemnidad) un peso específico poco común. Comparte los honores una ardiente Wiener Philharmoniker siguiendo la batuta mesiánica en el Festival de Salzburgo de 1949 a pesar de los inevitables desajustes tan propios del desprecio a los ensayos que propugnaba el viejo cascarrabias, terco y mordaz: “A nadie se le pregunta qué siente mientras reza” respondió a una pregunta sobre su interpretación de Bruckner. Sonido levemente seco pero robusto procedente de la ORF (Hunt, 1949), con mayor presencia que la edición oficial de Orfeo. El Místico temperamental.

Elegida para su primer concierto en 1922 como sucesor de Nikisch en Berlín (quien estrenó la obra en 1884) la Séptima fue una obra ligada al periplo vital de Wilhelm Furtwängler: “Si la interpretación no es enteramente libre, conceptualmente improvisatoria, desfallece”. Se ha criticado (quizá no injustamente) esta exageración de tensiones, esta reacción espontánea donde las libertades extremas en los cambios de tempo básico permiten revelar a Furtwängler todo el significado espiritual de la música a un extremo vedado para los demás mortales. Su vitalista imaginación siembra la partitura sin perjudicar el flujo sonoro: la variación caligráfica en cada frase del primer movimiento, con los poco a poco accelerando superpuestos a los poco a poco crescendo; como el tercer sujeto se eleva desde un misterioso pianissimo (cc. 103 y ss.) en fuertes acordes del metal hasta caer de nuevo en un susurro; la sinceridad cantabile del violonchelo (c. 193 y ss.). El adagio brilla luminiscente, sin permitir el estatismo ni el sentimentalismo: ”Bruckner no era un músico en absoluto, sino un sucesor de los místicos germanos”. En el schubertiano segundo tema (c. 9 y ss.) violín y violonchelo se mezclan a pausado tempo como duetto vocal, mientras la progresión hacia la luz se realiza acelerando lentamente en los seisillos de semicorcheas (cc. 157 y ss.), saturando de color el clímax armónico y dinámico a través de un triple forte antes de su hundimiento en do mayor, incomparable culminación (c. 177), que hace de punto de inflexión en la sinfonía mediada ésta su longitud. De manera inimitable, la textura orquestal siempre se mantiene en un estado plasmático, resultado de la consciente falta de precisión de ataque y homogeneidad del fraseo (por ejemplo, cuando la última entrada de la tuba es coronada por figuraciones ascendentes en los violines, cc. 180 y 181). La lucha titánica de la tragedia y la inocencia de Bruckner se muestra en un scherzo salvaje y sobrecogedor con importantes cambios en la vertical y en la horizontal. El nervioso finale está jaspeado con los característicos silencios furtwänglerianos cargados de tensión (c. 212, de 7 segundos de duración), finiquitando la coda de manera apocalíptica y angustiosa. Cimentada en el espesor dorado de la línea grave de la Berliner Philharmoniker, con fuerte sustento de los timbales en los momentos climáticos, más que una grabación de estudio se puede considerar un concierto sin audiencia (EMI, 1949): a veces estridente, seca en las altas frecuencias y profunda y clara en los graves. El Místico telúrico.

El Bruckner debido a Otto Klemperer es único en su particular concepción como último representante de la polifonía católica alemana del barroco. Una aproximación arquitectónica nacida del sólido sentido rítmico, dando tiempo a los oyentes a calibrar su grandeza antes de ir avanzando en la contemplación catedralicia. Firmeza y rigidez, resolución estoica, mismo pulso de principio a fin, como Bruckner (aparentemente, este austero y falto de implicación personal Bruckner) requiere: Esta cuestionable visión desvela cuanta variación de tempi hay en otras grabaciones, que aquí anticipamos y nunca llegan (salvo, por ejemplo, en el súbito lento en el tercer tema del allegro –cuerdas unísonas danzantes, cc. 103 y ss.–). Sereno espiritualmente en el adagio, estólido, monumental y sobrio, con poco contraste entre temas (con otro descanso de tempo antes del moderato, c. 37). Tras un ciclópeo scherzo, los ritardandi (parece ser que debidos a Nowak) con que finaliza cada una de las llamadas al tema principal son religiosamente observados en el finale, quizá a costa de entorpecer exageradamente el inexorable progreso hacia la coda, donde se detallan nítidamente cuerdas y metales, ricos y unísonos en el ataque, conculcando por fin el “motto” de la obra a modo de resolución del conflicto, y conjugando el ciclo coherente e infinito. La Orchestra Philharmonia exhibe vientos prominentes y cuerdas antifonales (como hubiera esperado el propio compositor) con los primeros violines anticipando levemente los acordes orquestales. La magnífica grabación desafía el tiempo (EMI, 1960). El Místico racionalista.

El suceso catalítico que sin duda impregnó la Berliner Philharmoniker de la inspirada atmósfera hipnótica (la misteriosa pastosidad, la elegía calma, la resplandeciente y suntuosa belleza) de este registro fue la experiencia de interpretar el Anillo del Nibelungo en el Festival de Salzburgo durante los años 1967-70. El director, Herbert von Karajan, manipulando los manuales del órgano imaginario es capaz de producir la más ligera de las texturas y matizar con delicadeza los pasajes suaves, y cambiando sus registros, detallar con lúcido perfeccionismo la línea clara, la atención al detalle sin descuidar la coherencia unitaria de la obra. Ya desde el tercer compás asombra el timbre dorado de los celli en la apertura (aunque la mágica belleza de la interpretación puede distraer de las bellezas de la partitura, cc. 303-20). Majestuoso adagio, con la tranquila y profunda coda realizada toda de un trazo, con una sensual acumulación de tensión. Un scherzo de adecuada simplicidad y leve encanto rústico enmarca un trío entendido como un adagio suplementario, que rememora las notas mantenidas en los metales cual gaitas en una musette barroca. Soleado el finale, donde Karajan observa meticulosamente el tempo en la coda final sin ampulosidad ni grandilocuencia. Espléndida grabación, abierta, cálida, espaciosa, profunda, con adecuadas definición y reverberación, de asombrosos equilibrio instrumental y amplitud dinámica (EMI-Esoteric, 1971). El Místico embriagador, muy alejado del “that Coca-Cola director” que escupía Celibidache.

La seguridad con que Eugen Jochum mezclaba los coros instrumentales de la orquesta bruckneriana de la que fue sumo sacerdote y apóstol evangelizador nos desvela su comprensión natural del idioma (la mutua procedencia común rural y católica, la larga dedicación personal al órgano): ”Bruckner no era un neowagneriano sensual, sino un músico puro de la piadosa estirpe bachiana”. Por ello propugnaba la fórmula (ya entonces demodé) de proporcionar relaciones matemáticas de tempi dentro de las estructuras, entre introducciones y allegros, e incluso entre movimientos. También debatía las demandas tardorománticas de nerviosos y excesivos accelerandi y ritardandi, que evitaban el pretendido descanso eterno de la música en el seno religioso. No obstante, su graduación en Munich bajo la guía de Furtwängler ejerce una alargada sombra: una línea de tempi y texturas ligeras y vitales, un libre y generoso rubato (quedan, residuales, algunos de sus abruptos ajustes en mitad de la frase que debilitaban la estructura en la versión DG: por ejemplo, en el scherzo, cuando el tempo es relajado en el c. 125 sin razón aparente), un poéticamente intenso crecimiento orgánico, un sentido improvisatorio en los frecuentes énfasis (delimitando –y retocando– claramente los cambios dinámicos para permitir la transparencia en la melodía, la imitación y el contrapunto), una humanidad impetuosa, distanciado de otras visiones más meditativas. Jochum encuentra siempre algo nuevo que desvelar en cada reverente repetición en el allegro. Un adagio sepulcral, que arranca con las tubas wagnerianas cubriendo las cuerdas como una nube amenazando tormenta, aunque el pausado ritmo escogido para el motivo inicial lastra el movimiento entero. Lleno de carácter, el scherzo sacrifica unidad rítmica en pos de la energía autoritaria. El finale tiene contrastes violentamente dramáticos, y en varios pasajes Jochum oficia una orquestación construída sobre registraciones del órgano (como en sus sinfonías tempranas: por ejemplo, el segundo tema al modo coral, desde el c. 35 en adelante). Pulidos y vibrantes metales en la Staatskapelle Dresden (frecuentemente interpretando en tenuto, sin acentuación), y cuerdas de lustre tonal profundamente elocuente y creativamente trascendente. La grabación analógica suaviza e integra la acústica con presencia, profundidad y claridad, algo agresivo el registro agudo (EMI-Brilliant, 1976). El Místico puro.

En el caso de Carlo Maria Giulini, la coherencia del discurso se logra por medio del mantenimiento de ritmo base, alejado de cualquier tipo de retórica. Efusivo y elocuente en su sencillez e intimismo, el cálido y luminoso lirismo del italiano se ajusta perfectamente a esta contemplativa visión de Bruckner como sinfonista del tardío romanticismo, un viaje panteísta que comienza en duda y acaba en arrobamiento. Adagio noble y grave, con misterios y resplandores y conclusión en paz. El scherzo está dominado por la vitalidad del ostinato rítmico en las cuerdas y el demoniaco trompeteo. Sonido basado en las cuerdas graves, con los metales contenidos, de la Wiener Philharmoniker, menos compelida por Giulini en la rigidez de entonación o marcación dinámica que la Berliner con Karajan o la Staatskapelle con Jochum. Excelente la transparencia de texturas a pesar de la espaciosa acústica (DG, 1986). El Místico afable.

Entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y finales de 1954 Sergiu Celibidache dirigió 414 conciertos a la Berliner Philharmoniker (comparados con los 222 de Furtwängler y los 4 de Karajan). Por entonces la relación se había deteriorado violentamente debido a su meticulosidad en los ensayos que bordeaba el fanatismo, acusando a sus miembros de incompetencia y ausencia de disciplina. El resultado fue una ruptura de consecuencias impensables tanto culturales como económicas: despechado por el nombramiento de von K., Celibidache evitó la orquesta durante 38 largos años. El concierto de reencuentro (BlueRay rip, EuroArts, 1992) supuso esta recreación sonora prolongadamente meditada y ensayada con inmenso cuidado durante seis inhabituales y maratonianas sesiones: por poner un ejemplo, el maestro empleó media hora en ensayar el trémolo inicial (sol#-sol-fa#) en los primeros violines. Su concepto de sinfonía como discurso dramático es enteramente superfluo; el poderío proviene de su integridad estructural. Un Bruckner antiteatral (sólo hay conflictos entre temas y tonalidades), desde la razón (la suya), pero capaz de convocar todas las pasiones. A ritmo constante, comenzando (habitualmente) enérgico, al llegar al segundo o tercer tema (la gran zona de canción en cada movimiento) el tempo se amplía desaforadamente: donde Haas propone un tiempo de ejecución estimado en 68 minutos, Celi sobrepasa los 88. Lo que Celibidache predica es una secuencia de adagios (en su ánimo) dentro del continuo sinfónico: un sistema planetario en el que el centro es el movimiento lento primigenio (de inevitable desolación) alrededor del que giran infinitamente las secciones adagio de los movimientos externos y la sección trio del scherzo. Todo ello tiene como motor aristotélico la comunión entre el colorido de los timbres y la evolución orgánica de las tonalidades. Desvelando los complejos planos sonoros, la más leve marcación dinámica es audible y transparentemente distinta en textura. La lectura se plantea desde unas cuerdas asombrosamente profundas, elocuentes y homogéneas (son los atriles de violas y celli los que encierran el secreto de la música). El Místico abstracto.

Günter Wand fue el último de los Kapellmeister dentro de aquella gran generación de directores brucknerianos. Incorporada a su repertorio ya en 1947, en esta postrera lectura de la obra a los 87 años encontramos una oratoria iluminadora tallada en piedra, más cercana a los medievales Bach o Schubert que a los románticos Beethoven o Wagner, que no pide extremos en tempo o rubato. Vitalidad de tempi e integridad estructural, aunados a gracia. Sincera, paciente y monumentalmente, con una férrea fortaleza de propósito, Wand construye con controlada intensidad, incisividad y poderío apilando secciones sonoras que se yuxtaponen por medio de la lógica interconexión tectónica entre tempo, ritmo y medida. Con el sereno manejo de las dinámicas y la graduación de las texturas orquestales va resolviendo los inherentes problemas de equilibrio (masivos metales frente a cuerdas y maderas). Patricio el himno adagio, Wand defiende el talento como compositor y orquestador de Bruckner con un culmen climático perfectamente erigido sobre los necesarios tonos pedal (con elementales cuerdas y metales) y desdeña el intrusivo y posiblemente espúreo golpe de platillos, los timbales y el triángulo. Purista en sus grabaciones, Wand despreciaba el uso parcheador de sesiones en estudio: en su última entrevista describía tales técnicas como “nothing but a lie, and in music, as in life, lying is the beginning of all vice”. Producto de hercúleos ensayos, la respuesta instrumental de la Berliner Philharmoniker respira a largas líneas con claridad y precisión, transparentes las maderas, prodigiosa en su solidez la toma sonora, con plenitud de información ambiental (RCA, live, 1999). El Místico mecanicista.

La lógica musical de Bernard Haitink nos ha ofrecido en varias ocasiones su Bruckner objetivo y riguroso, enraizado en la tradición sinfónica de fraseo simple y modesto, enfatizando la coherencia estructural, marcando las transiciones entre bloques arquitectónicos y áreas de tempo, conteniendo drama y tensión hasta el adecuado punto de ebullición, lúcido y ocasionalmente brusco. Literal, Haitink dirige la claridad textural, antiépica, callada, cauta, casta, hacia la intensidad expresiva sin implicación de su propia personalidad emotiva. Su preservación de la línea, a tempo unificado, requiere sólo leves modificaciones para permitir el efecto calmante. Tenaz en la construcción del intenso movimiento de apertura, el trémolo inicial suena tan unificado como si fuera tocado por un solo intérprete. Un adagio barnizado de luces y de sombras, con una gloriosa coda impulsada por el prominente timbal hacia el resplandeciente cataclismo, bordea lo memorable. El scherzo parece un drama abstracto y cíclico entre temas que se yuxtaponen, dialogan, pelean entre sí. Pétrea sonoridad en el finale, con una coda impregnada de gran convicción. Las soberbias secciones de cuerdas y metales (éstos de timbre muy brillante, pero nunca comprometido en los fortissimi) de la Chicago Symphony, fundamentales en las partituras del maestro, y su veterana relación con Solti, Giulini y Barenboim, la convierten en la orquesta bruckneriana del continente. Detallada toma sonora, resultado de la compilación de cuatro conciertos en mayo de 2007 (CSO Resound): los ruidos de audiencia son ínfimos, si bien la cercanía de los micrófonos perjudica la profundidad y riqueza en el grave profundo. El Místico agnóstico.

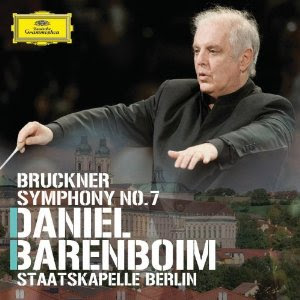

Daniel Barenboim despliega una ópera sin palabras, un viaje musical humano más que espiritual, en un sentido dionisiaco, o permítaseme la expresión, wagnerótico (la angustia armónica). Músico intuitivo que posee el sentido improvisatorio del organista (fundamental en la formación de Bruckner) y la comprensión y experiencia en las óperas de Bayreuth, Barenboim hilvana los aspectos arquitectónicos, teatrales y líricos con elásticas puntadas de tempi flexibles, un fluyente estilo de dirigir que frecuentemente recuerda al de Furtwängler, en la solidez constructiva y en el ímpetu natural que crece orgánicamente desde el interior. El primer movimiento nace calladamente schubertiano, arrancando en un verdadero allegro moderato (si bien los tres temas están menos contrastados que en las interpretaciones que comienzan lentamente para ir acelerando) con el arpegio inicial de violonchelos y tuba matizadamente trágico (cc. 3-6); el poderoso crescendo al final del segundo sujeto (cc. 110-122) arrasa en su coda, con un generoso ritardando al final. Personalísimo pluriempleo en la figura del intérprete del triángulo al que Barenboim dota de un solitario timbal para que, un compás por delante, acompañe al percusionista principal en el largo y dramático crescendo-diminuendo de la primera parte de la coda del primer movimiento. Un lamentoso primer tema en el adagio es seguido por un segundo poseedor de una dolorosa dulzura (el tema principal se impulsa con urgencia en su segunda aparición, propulsando la música hacia su destino); la prolongada construcción del clímax es inhabitualmente calma (con los timbales citados desde lejos) y su culmen, doblemente visionario y apocalíptico; la noble coda marca debidamente el peso del grave. El paso gentil del scherzo (adecuadamente rústico y jubiloso a ratos; siniestro y oscuro en otros) permite la resolución de cuidadosos detalles como el efecto de eco en el tema de la trompeta; el trío remite a una gracia vienesa que nunca vislumbró el autor. El finale es una vívida confrontación entre diferentes tipos de música cual personajes en un drama: la exposición conlleva un desafío trágico; el segundo tema contrasta sus dinámicas en cada emotiva entrada, siendo conducida la segunda frase del coral más calladamente que la primera; el paso lento es mantenido en casi todo el desarrollo, aunque el retorno del rápido tempo en la recapitulación del primer tema y la coda recrea la alegre y metafórica transfiguración de la oscuridad a la luz. Barenboim sobrecoge con el poderío orquestal de una sensual Staatskapelle Berlin idealmente involucrada, con cuerdas de cálido y suntuoso cromatismo (con atrevidos portamenti) y bendecidas tubas wagnerianas. La grabación procede de una semana de conciertos en junio de 2010 en los que se interpretaron consecutivamente seis sinfonías del compositor de Ansfelden. Las críticas del día hablan de una atronadora ovación de casi quince minutos de duración al finalizar la ejecución de los que se han preservado parte en el disco. Toma sonora muy cercana a lo atriles, naturalmente clara y detallada, que deja a la audiencia presente pero no intrusiva (DG, 2010). El Místico dramático.

En el plano terrenal se podrían nombrar otras interpretaciones:

El objetivo Carl Schuricht conserva la transparente ligereza schubertiana en esta otra grabación temprana a la Berliner Philharmoniker (Centurion Classics, 1938).

Los tempi vivos y las sonoridades camerísticas de la Concertgebouw Orchestra de Amsterdam favorecen la franqueza emocional de Eduard van Beinum. Inexplicable la resolución de la coda del finale a medio gas. La grabación, estrecha en perspectiva y rango dinámico, compromete el resultado (Philips, 1953).

Bruno Walter, nacido en 1876, conoció de primera mano la Viena bruckneriana. La Columbia Symphony produce una canción otoñalmente afectada, pero técnicamente floja y sin el cuerpo necesario en la sección de cuerdas. La sección trio reduce a la mitad la velocidad (Sony, 1961).

George Szell, analítico en la línea objetiva, con el consiguiente distanciamiento expresivo: “el compositor siempre tiene razón”, en vivo en Salzburgo al frente de la Wiener Philharmoniker (Sony, 1968).

Bruckner fue durante más de cuatro décadas una fuerza vital en la carrera de Karajan. Su última grabación me parece más introspectiva, reverencial y vulnerable, pero con una implacabilidad casi glacial en el adagio, donde el toque de platillos suena casi fortuito. Espléndido sonido de cristalinas texturas que recoge unos vientos algo pálidos en la Wiener Philharmoniker (DG, 1989).

Karl Böhm pensaba que la Séptima era “la más grande obra musical jamás escrita”. La Wiener Philharmoniker pone a su disposición coherencia en la comprensión formal, un fraseo intimista y fluido, y un equilibrio transparente (DG, 1976).

Cuatro años después de Jochum la Staatskapelle Dresden se acercó de nuevo a la obra en la visión austera y reverencial de Herbert Blomstedt, estructurada conjuntamente, con una lúcida y exacta dosificación de los elementos formales y anímicos. Especial cualidad de inocencia en el transcurso temprano del adagio, donde emplea un compromiso con timbales y sin platillos ni triángulo en el clímax, destacando la trágica y persistente retórica en la coda. Tormentoso el scherzo y finale abrumaduramente organístico. Analítica toma sonora (Denon, 1980).

Maravillosamente humano y romántico, excepcionalmente pausado en los tempi de los movimientos extremos, Riccardo Chailly extrae una fantástica sonoridad de los metales de la Radio Symphony Orchestra de Berlín, perfectamente equilibrados con las maderas y cuerdas, siendo recogido su transcurrir y su diálogo incluso en los momentos de mayor dinámica, como en la coda del allegro (Decca, 1984).

Eliahu Inbal, como Blomstedt, opta por una solución ecléctica, con sólo timbales en el clímax. Al límite de la objetividad, racional y analítico. Radio Symphony Orchestra de Frankfurt (Teldec, 1985).

Otra lectura tradicionalmente reposada y elegante es la registrada por la Bavarian Radio Symphony Orchestra, con un perfecto equilibrio sonoro entre cuerdas y metales en el adagio. Como recoge la grabación de Orfeo D’Or (1987), Colin Davis alteró el orden de los movimientos centrales basándose en el difícil equilibrio de la obra, y en la elección del propio Bruckner en las dos sinfonías siguientes.

Una esplendorosa Staatskapelle Dresden inventaría con cristalina claridad y exactitud los más nimios detalles de la partitura en la lectura de Giuseppe Sinopoli: Intelectualmente rigurosa, excéntricamente retórica y dinámica, con abuso de los reguladores. A resaltar esos violines obcecados en la tesitura aguda (cc. 101-104), llamando desde la ultratumba dongiovannesca (DG, 1991).

Con el sonido afrancesado de sus instrumentos de época (Orchestre des Champs-Élysées) Philippe Herreweghe liga Bruckner a la herencia schubertiana más que proponerlo como precursor de Mahler (Harmonia Mundi, 2004).

A new chapter from wonderful series Discovering Music. Stephen Johnson explores the Bruckner’s Seventh for the pleasure of BBC’s listeners.